こんにちは。

DjangoCongress JP 2025を主催したのでそのお話しです。個人的にすごいなと思うことがたくさん起きたので、それを書きたいと思います。僕としても学びが多かったので、残しておきたいです。

今回のこの記事は僕が主催をしたときにあったことや裏側で起きたことなどを主に共有したいと思います。各トークについてはぜひ配信の動画を見てください。

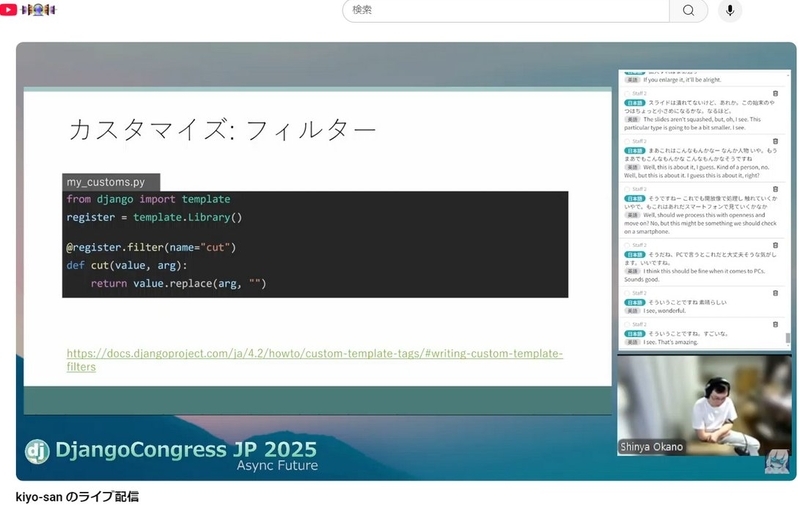

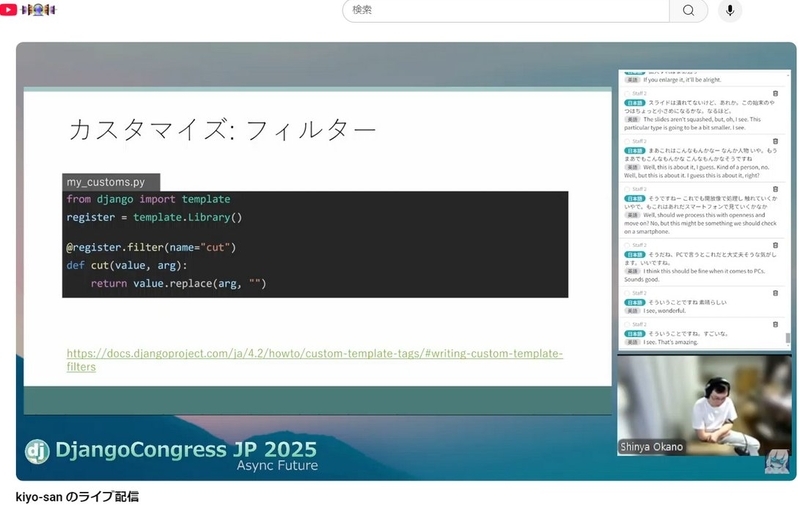

オンライン開催、海外からの登壇、同時翻訳

イベントとして今回の目玉としてはオンライン開催で、同時翻訳があるということじゃないでしょうか。

平たく言うとこれが最高で、日本、海外の方が7人ずつ登壇ということでグローバルなイベントにできました。

Djangoの本家であるDSF(DjangoSoftwareFoundation)の方にも登壇していただいて、今までにない新しい繋がりも生まれました。また同時翻訳のおかげで海外の方も日本語のトークを見たり、日本人も英語のトークを見るハードルが下がったりと良いことずくめでした。

負け戦からのスタート

この3段活用(オンライン開催、日本海外両方の登壇、同時翻訳で皆んなハッピー)が最高すぎたのですが、実は偶然の産物でした。

まず会場が見つからない。

というのもDjangoCongress JPは基本的にお財布がほぼない状態なので、会場はどこかにお借りするしかありません。ですがなかなか見つからず、結局オンライン開催となりました。また日程的にもスタッフの忙しさとライフイベントが重なっており、良い時期での開催が難しかったのですが、オンラインの場合は融通が効くわけですね。

そんなわけでなかば消極的にオンライン開催を選択しました。

DSFのメンバーになる

そんなときDjangoCongress JPがDSFの個人メンバーにノミネートされました。ボードメンバーのSarahさんがDjangoCongress JPと繋がりを持ってくれ、よければ興味があるスタッフも個人メンバーにならないか?とご提案いただきました。

このDSF個人メンバーというのはDSFの活動への投票権があり、ボードメンバーやDjangoの機能的な意思決定をするメンバーの選出が可能です。他にもDSFメンバーのフォーラム等に参加でき、直接DSFの中の人とやり取りできるというものです。実際にすでにボードメンバーと、SteeringCouncilの投票はやりました。

このメンバーになったことで生まれた繋がりもあり、DSFの方がDjangoCongress JPのことを宣伝してくれました。フォーラムで登壇者がいないか声をかけたり、Djangoの公式アカウントで告知したりしてくれたのです。しかも、なんと今年はオンライン開催。そんなおかげもあって海外からの登壇者が増え、DSFボードメンバーの登壇もあったということです。

本当にいつもありがとうSarah……!

同時翻訳を入れる

さらにそんな折、一緒にずっとやっているtokibito先生からある提案があります。それは「同時文字起こし、同時通訳を入れないか」というものです。たまたまMinutzという同時翻訳サービスを開発中なので、それを無料で使ってみてほしいとのことでした。

正直言うと僕は最初あまり期待はしていませんでした。こういうのは大抵、文字起こしの精度が悪く、リアルタイム翻訳の精度が低くてうまくいかないことが多いからです。トラブルも起こりやすいイメージがありました。でも練習として試したときにびっくりしました。

は? この翻訳精度ならいけますよ絶対。

というレベル。結果はもう配信で見ていただいたかもしれませんが、とにかく簡単に使えて、文字起こしも翻訳も絶対に満足していただけるクオリティーで最高でした。

配信画面を試作して勝利を確信するワイとtokibito:

https://x.com/hirokiky/status/1886038037051965732

配信でこのことを言いまくると癒着臭くなるのであんまり言わなかったのですが、今は個人の感想として言っておきます。Minutzの開発者の皆さん、最高です。

obot-ai.com

なんかすごくうまくいった

というわけでこの負け戦からの選択がものすごくうまくいったということです。

- オンライン開催

- 日本、海外が半数ずつ

- 同時翻訳あり

いやもうこれ国際カンファレンスですよ。個人的なポイントは海外の方も日本のトークを見てくれていたことです。嬉しかった。

この成功を見ると、何だか代表の僕がすごく敏腕ぶりを発揮したように見えがちですが、実際のところはSarahの協力やtokibito先生の提案と尽力によるところが大きいです。この記事でその誤解を解いておきます。あとOBSでの配信に慣れたスタッフが私含めて3人(僕、homataさん、peacockさんの3人が)いたことや、PublicViewing会場をほとんどやってくれたAyakoさんharakazuさんのおかげでもあります。harakazuさんはWebの更新もほとんどやってくれましたし、YNZさんは速攻で参加者アンケートを作ってくれました。ちなみにトークの選考は例年どおり僕、tokibito、jbkingが中心になって行いました。まじで皆んないつもありがとうございます。

偶然うまくいったのはなぜか

今回のイベント運営で僕が得たのは、成功は偶然の産物であり人のおかげという実感です。

僕は個人的に事業家でもありますし、PyQやShodoをやってきましたが、物事は成功させなきゃいけないと思いがちです。というか成功させないとダメです。でも実際のところ1人の人間にコントロールできることなんて少なくて、偶然と人の協力が重なったときにうまくいくことが多いんじゃないかと感じました。二律背反してるようですが、矛盾してないということです。

今回のポイントは負け戦だったことだったのかもしれません。おかげでいつもと違うことをしたり、幅の効きやすい選択を取ったり、人の協力に全力で乗っかったりできました。普段の僕はわりと完成のイメージが最初からあるタイプですので、こうやれば良いというのを自分で持って進めがちです。今回はスタッフはもちろん、それ以外にも色んな人に助けられた感じがします。ありがとうございました。

論理的にまとめるとあんまり読んでほしくないですし、変な切り抜き方をしてほしくないことになりそうです。実際、人の努力と協力を無下にする感覚があるので好んでいないです。ただ僕の中にあるエモーショナルな実感を冷徹かつ論理的にまとめると、 人に乗っかる・案をもらうことでボラティリティや幅を最大化できる、信頼できる人に任せたり頑張ったりすることでリスク・リターンが釣り合う、あとは運とタイミング、というポートフォリオ最適化的な考えが違いかもしれません。とくに人に任せるのが苦手な人は、逆にこう考えることで、人に任せる意味を理解しやすいと思います。ただこういった分析は全くの無意味で、前者のような実感にこそ意味があると僕は思います。

やっぱり楽しんで自分で何かをやろうとすることが大事ではないですかね。そこに人が集まってくれて偶然うまくいく。皆んなハッピー。そんな単純な話で良いんじゃないですかね。

おわりに

平たく言って最高のイベントになりました。まじで関わってくれた方のおかげなので、ちょっとでも助けたかなと思う皆さんは誇りに思ってください。

ありがとうございました。

まじで楽しかったです!

当日の配信はこちら:

ROOM1

www.youtube.com

ROOM2

www.youtube.com

執筆:@hirokiky

(Shodoで執筆されました)